界面駭客日記(30) - インタラクション2003

増井俊之

2月27-28の二日間、

情報処理学会ヒューマンインターフェース研究会[1]及び

グループウェアとネットワークサービス研究会の主催で、

「インタラクション2003」シンポジウム[2]が

学術総合センターの一橋記念講堂で開催されました。

情報処理学会では

研究会の主催で各種のシンポジウムを開催していますが、

インタラクションシンポジウムは1997年から

毎年3月上旬ごろに開催されています。

昨年開催されたインタラクション2002は約300人の参加がありましたが、

今年は400人以上の参加がありました。

ユーザインタフェースに関するシンポジウムは、

ヒューマンインターフェース学会[3]の主催する

「ヒューマンインターフェースシンポジウム」が

規模としては最も大きく長い歴史を持っています。

また、

2月号で紹介した、

ソフトウェア科学会の主催するWISSワークショップも

若手を中心に人気があります。

これらのシンポジウムやワークショップでは、

口頭の論文発表やシステムのデモが行なわれるという点は共通していますが、

シンポジウムの形態や扱う範囲の違いなどにより

それぞれが異なる特色を持っています。

インタラクションシンポジウムは、

口頭の論文発表の数は15件程度と少ないのですが、

非常に多数のデモが展示されるという点が大きな特徴になっています。

デモが沢山展示されるから多くの人が見にくるようになり、

人が沢山見にくるからデモを展示たいと考える人が増える、

という好循環のためか、

今回は2日間に分けて約90件ものデモ展示が行なわれました。

PCだけを使った簡単なデモの他、

大きな装置や多数の機材を使った大物デモもいくつか展示されていました。

新しいインタフェース研究に関するデモがこれだけ集まることは少ないためか、

複数のメディアの方に取材いただき、

いくつかのIT系ニュースサイトで紹介されてます。

招待講演

インタラクション2003では、

英国Reading大学のKevin Warwick教授[4]

に招待講演をしていただきました。

Warwick教授は、

1998年に自分の腕にチップを埋め込むサイボーグ手術を

世界で初めて実行したことで有名な人です。

このときは、先月号で紹介したようなRFIDタグを腕に埋め込み、

何も持たなくても自分の居場所を知らせたり

ドアを開けたりできるという実験を行ないました。

また、2002年には、

剣山のような電極を腕に埋め込んで神経に接触させることによって

さらに高度な制御を行なうという実験を行ないました。

脳と手首を結んでいる神経を

入出力装置として使えることにことになりますから、

実際に手に触れていないものを感じることができたり、

手の動きで外部機器を制御したりすることができるように

なるというわけです。

手術はかなり大変で痛そうですし、

異物感は相当なものだと思われますが、

機器を操作するという意味ではあまり精緻な制御はできなかったようで、

手の動きでライトを点灯させたり車椅子を動かしたりするのが

限界だったようです。

メディアアーティストのステラーク[5]は

筋電センサだけで非常に巧妙に義手をあやつるパフォーマンスを

行なっていますから、チップを埋め込んでもこの程度なのかと

残念に思われましたが、

電極を埋め込んだ場合は

実際に外部世界の状況を神経で感じることもできるという点では

はるかに進んだ方法だといえます。

危険をかえりみず

自分の体を実験台として新しい実験に挑戦する姿は驚きの連続で、

ウェアラブルコンピューティングの将来形と言われる

インプラントコンピューティングの可能性を垣間見ることが

できたのは収穫でした。

熱弁をふるうWarwick氏

発表紹介

従来型の計算機を使用するものとしては、

情報検索, 情報視覚化, インターネット通信などの発表が多く、

新しいタイプの装置を使用するものとしては、

携帯端末インタフェース,

ペンインタフェース,

実世界インタフェース,

ウェアラブルコンピュータなどの発表が多かったようです。

また、

音楽情報処理,

音声インタフェース,

感性情報処理,

メディアアート,

教育

などに関する発表もあり、

年々発表分野が広がっているようです。

これらの発表の中からいくつかを紹介します。

音楽の「サビ」検出システム

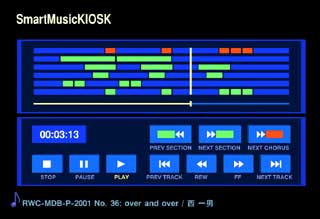

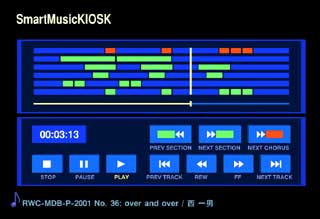

産業技術総合研究所の後藤雅孝氏は、

ポピュラー音楽の構造を解析して「サビ」の部分を自動検出する

SmartMusicKIOSK[6]というシステムを発表しました。

最近のポピュラー音楽は比較的似た構造の曲が多く、

信号処理によってある程度繰り返しパタンやサビを検出することが

可能になっています。

下図はSmartMusicKIOSKの操作画面で、

楽曲の繰り返し構造が解析されて矩形で表示されています。

また、通常の演奏ボタンや早送りボタンに加えて

「次の繰り返し」「次のサビ」などに移動するための

ボタンが用意されており、

いきなりサビの部分だけ聞いたりすることができるようになっています。

SmartMusicKIOSK

同じパタンが繰り返される曲が多いとはいうものの、

伴奏パタンが大きく変わる場合がありますし、

転調して同じテーマを繰り返している曲も多いため

単純なアルゴリズムではうまくサビを検出することはできません。

相対音程を使用するなど、各種のヒューリスティクスを利用する

ことにより高い検出精度を実現しています。

IllusionHole

大阪大学の北村喜文氏は、

複数の人間で仮想世界中の3次元物体を協調操作することができる

IllusionHole[7]というシステムのデモを行ないました。

ディスプレイ上に左右両眼に対応した画像を表示し、

特殊な眼鏡を使用して左右の目で異なる画像が見えるように

することにより3次元表示を行なうという方法は広く使用されていますが、

この方法の場合、

複数の人が別の方向から3次元物体を眺めながら協調作業をするためには

複数のディスプレイが必要になるので、

協調作業に向いた方式とはいえませんでした。

IllusionHoleでは、水平に置いたひとつの大きなディスプレイを

その上に配置した穴から覗き込むという型式をとって

ユーザそれぞれが画面上の違う部分を見るようにすることにより、

ひとつの画面で複数ユーザがいろいろな方向から

3次元物体をながめつつ協調作業ができるようになっています。

IllusionHole

ToolDevice

大阪大学の池田洋一氏は、

カメラ, タッチセンサ, ポテンショメータ,

モータ, ペルチェ素子などのセンサやアクチュエータを駆使した

実世界インタフェース装置を多数展示していました[8]。

情報を吸い込む操作が可能なペットボトルに

ペルチェ素子を仕込んで情報の「ホットさ」を表現したり、

情報をすくい上げる操作が可能な「おたま」に

モータを仕込んで情報の重さを表現したり、

見慣れた道具の操作で直感的に情報をやりとりすことができます。

モータを内蔵してフィードバックを感じられる「おたま」

図形入力FEP

室蘭工業大学の河合良太氏は、

ファジィスプライン曲線同定法(FSCI)[9]にもとづいた

図形描画フロントエンドプロセッサ(FEP)のデモを行なっていました。

FSCIとは、

人が手書きでラフに書いた曲線は円や矩形のような標準的な形に整形し、

ゆっくり丁寧に書いた曲線はそれに近い形のスプライン曲線に整形するという手法で、

メニューなどを使わずに簡単に直感的に

綺麗な図形を描くことができるという特長を持っています。

河合氏の属する佐賀聡人助教授の研究室では

FSCIの応用について長年研究が行なわれていますが、

今回のものはWindows上のAutoCADのモジュールとして実現されて

FEPとして使えるようになっており、

実用的に使ってみたい気がしました。

Enlight-Pen

慶應大学の吉原さくら氏は、

自律学習を支援するためのEnlight-Penというシステムを

展示していました。

ひとりで何かを学習しようとする場合、

他人と張り合うことができませんし、

学習の効果もよくわからないので、

やる気が継続しないことが多いのですが、

Enlight-Penでは自分と友人の学習進行状況を

ペン立てに立てたペンの中に仕込んだLEDで表示することによって、

やる気を継続させようというものです。

仕組みは非常に単純ですが、

「雰囲気」を伝えるための新しいデバイスは

今後いろいろ流行するのではないかと思われました。

Enlight-Pen

これら以外にも、

1月号で紹介した「顔アイコン」、

昨年5月号で紹介した「Digital Decor」、

昨年11月号で紹介した「ぱらぱらウィンドウ」

など、いろいろなシステムがデモされていました。

デモなどの様子についてレポートされたニュースサイトが

インタラクション2003のページにリストされていますので

こちらを見ていただくとより詳しい情報がわかると思います。

また

来年のインタラクション2004も

3月初旬ごろに一橋記念講堂で開催される予定です。

面白いインタフェースシステムに興味のある方は

ぜひ参加いただければと思います。

- 情報処理学会ヒューマンインターフェース研究会:

http://www.ipsj.or.jp/sig/hi/

- インタラクション2003:

http://hands.ei.tuat.ac.jp/Interaction2003/

- ヒューマンインターフェース学会:

http://www.his.gr.jp/

- Warwick教授:

http://www.kevinwarwick.org/

- ステラーク:

http://www.stelarc.va.com.au/

- SmartMusicKIOSK:

http://staff.aist.go.jp/m.goto/SmartMusicKIOSK/

- IllusionHole:

http://www-human.ist.osaka-u.ac.jp/IllusionHole/

- Tool Device:

http://www-inolab.sys.es.osaka-u.ac.jp/users/ikeda/

- FSCI:

http://www.muroran-it.ac.jp/syomu/mit/mit11/mitno11-2.htm

Toshiyuki Masui