界面駭客日記(37) - 続々: 天才プログラマーを発掘せよ!

増井俊之

経済産業省の「未踏ソフトウェア創造事業」プロジェクト[*1]について

2002年6月号と11月号で紹介しました。

ソフトウェアに関する従来の国家プロジェクトは、

「第五世代計算機プロジェクト」に代表されるように、

目標がトップダウンに与えられるものばかりでしたが、

未踏プロジェクトは、

「プロジェクトマネージャ」が選定した大枠のテーマに対して

個人または少人数のグループが具体例なテーマを自由に提案し、

その中からプロジェクトマネージャがが採択したものを国が支援するという

新しい形のソフトウェア開発プロジェクトです。

昨年度に引き続き、私はプロジェクトマネージャとして働かせていただいています。

本年度も昨年と同様にユーザインタフェース関連のプロジェクトを募集し、

数十件の応募の中から、提案者の若さ/提案の新しさ/実現性を重視して7件を採択しました。

プロジェクトの遂行期間は来年春までであり、

開発計画がどこまで実現するかは未知数ですが、

本年度の採択プロジェクトを紹介したいと思います。

道具のメタファを利用した実世界指向インタフェース

大阪大学の池田洋一氏と立命館大学の木村朝子氏は、

ピンセットやハサミやスポイトのような馴染みのある工具を使って計算機の情報を操作する

「ToolDevice」というシステムを開発しています[*2]。

普通の計算機でドラッグ&ドロップでデータをコピーするとき、

ドラッグするデータの内容や大きさによって操作感が変わることはありませんが、

これは直感的とはいえません。

ToolDeviceでは、工具を使って直感的なデータ操作を行なうことを目標としています。

たとえば

計算機に表示された楽曲の情報をスポイトで吸い出して

スピーカに流し込むような操作をすることによって

計算機上の音楽をスピーカに出すことができますが、

モータやソレノイドのようなアクチュエータを使って

工具にフィードバック感を与えることにより、

実際に重さや抵抗を感じて

データを移動しているような感覚を得ることができるようになっています。

調理用具や工具のような日常的なものを使って情報の存在を感じたり操作できたりする装置は

誰でも直感的に使うことができるでしょう。

ToolDevice

ユビキタス環境に適した次世代インタフェース

モバイル/ユビキタスコンピューティング環境では、

現在一般的に使われているようなディスプレイや入力装置を使うことができませんから、

これらにかわる新しい入出力装置が必要になります。

慶應大学の塚田浩二氏は、

昨年の未踏プロジェクトにおいて、

ジェスチャで情報家電機器を制御することができるインタフェース 「Ubi-Finger」[*3]と、

ベルトに装着した振動装置で方位情報などを提示するインタフェース「Active Belt」を開発しましたが、

本年度の未踏プロジェクトでは、

ペンの操作により情報家電を制御するインタフェースや、

やりたいことを紙の上に描くことにより情報家電を操作する「Disposable Interface」の開発を行なっています。

情報家電機器の操作や実世界指向インタフェースにおいては、

操作に必要な機器のサイズや操作の量を減らす方法が重要です。

さまざまなセンサやアクチュエータをうまく組み合わせることにより

情報家電を制御する新しい標準手法が発明されることを期待しています。

空間配置の自由度が高いユビキタスセンサ・アクチュエータシステム

ユビキタスコンピューティング時代には、

服や壁など、身の回りのあらゆるものコンピュータや入出力機器が

埋め込まれて使われるようになると考えられますが、

これらを接続するためのケーブルや通信手法をどのように実現するかが

大きな問題となります。

はこだて未来大学の秋田純一氏と戸田真志氏は、

衣服や壁面の表と裏に二層の平面電極を貼り付け、

この2本の信号線を電源線かつ信号線として用いることにより、

任意の場所にデバイスのセンサやアクチュエータを装着することができるようにする

システムのハードウェアとプロトコルを開発しようとしています。

このようなシステムが実現できれば、

壁や衣服上の認意の場所に自由にコンピュータや入出力装置を装着して

使うことができるようになるため、

いつでもどこでも柔軟に計算機を利用することができるようになることが期待できます。

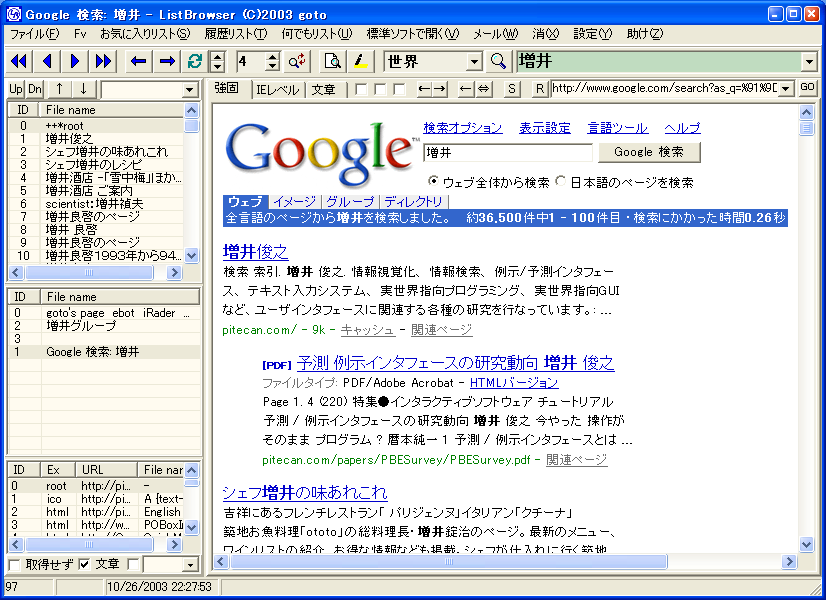

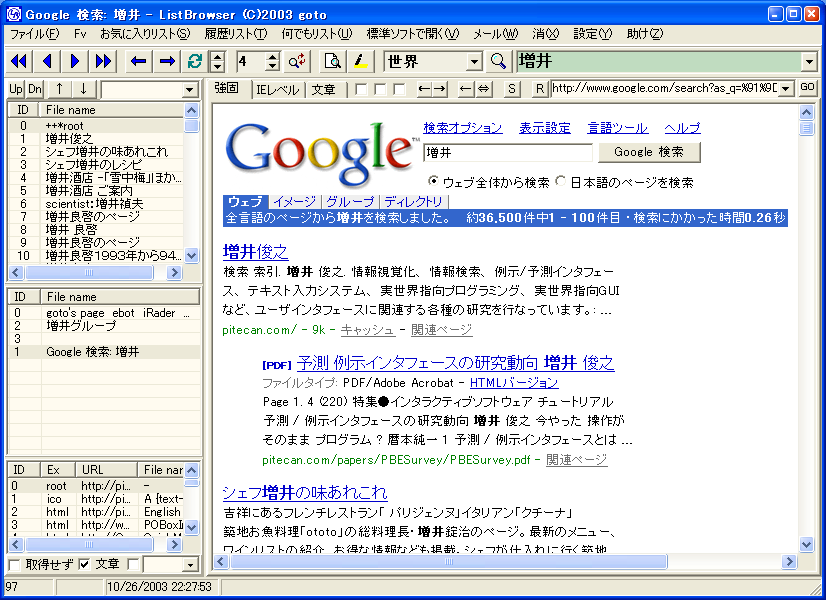

リストブラウザ

後藤典雄氏は、Webページからの多数のリンク先を高速にブラウズ可能とすることにより

ブラウジング効率を劇的に向上させることができる「リストブラウザ」[*4]を提案しています。

近年はGoogleなどの検索サービスにより非常に効率的にインターネット上の情報を検索することが

できるようになりましたが、

Googleの標準設定では検索結果は一度に10件しか表示されませんし、

検索結果のページを見るためには

それぞれのページへのリンクをクリックする必要がありますし、

閲覧終了後はBackボタンなどでもとの検索ページに戻る必要がありますから、

短い時間で沢山のページを眺めることは不可能です。

リストブラウザでは、

ページからリンクされている沢山のページを

マウスのホイールを回すことにより、

ページをぱらぱらめくるように次々と表示していくことができるようになっているため、

検索されたページが非常に多い場合でも高速に全部のページをブラウズすることができます。

現在公開されているバージョンのリストブラウザを実際に使ってみると、

現在のWebブラウザはGoogleのような検索システムを充分に使いきっていないことがよくわかります。

今回のプロジェクトではリストブラウザの機能を大幅に向上させることをねらっています。

なめらかなファイル操作体系の構築と実用化

メールのデータや デジタルカメラ画像など、

個人がパソコン上で大量の情報を扱うのが普通になってきていますが、

ファイルやディレクトリで構成されるファイルシステムを使って

大量の情報を効果的に管理するのはどんどん困難になっていくと考えられます。

洛西一周氏は、昨年度の未踏プロジェクトにおいて、

Windows上の

「紙」というメモ管理システム[*5]や

「風」というメール管理システムを開発しましたが、

本年度は、

これらのシステムで採用されたデータ管理手法を発展させ、

あらゆるファイルの管理にこれらの手法を用いることができるようにしようとしています。

また、

アプリケーションの動作状態と非動作状態を

ズーミングによりなめらかに切換えることができるシステムも新たに開発しようとしています。

現在のパソコンでは、

アプリケーションが動作している状態とそうでない状態は非連続であり、

中間の状態をとることはできません。

アプリケーションの動作原理からするとこれは仕方がありませんが、

アプリケーションの状態が非連続的に変化することは好ましいことではありません。

洛西氏が開発中のシステムでは、

実行中のアプリケーションのウィンドウをそのままの形で縮小して

アイコンにしつつアプリケーションの動作を終了したり、

逆にアイコンを拡大することによりアプリケーションを再開したりすることにより、

連続的にアイコンとアプリケーションを移動することができます。

紙2001

常時利用するシステムのためのユーザインタフェース環境の開発

現在使われているコンピュータのインタフェースは、

ユーザがコンピュータに働きかけることによって対話が開始されるという形式のものがほとんどですが、

ユーザがアクティブに操作を行なわなくても、

テレビのようにシステムが勝手に情報提供を行なってくれる方が都合が良い場合もあります。

京都工繊大の水口充氏は、

ユーザとシステムとの間のインタラクションが疎な状態において、

システムからユーザに積極的に働きかけを行なうことにより

インタラクションが密な状態への移行を促すような

「提示型インタフェース」という考えにもとづいた

アプリケーションのプラットフォームを開発しようとしています。

このようなシステムでは、ユーザが能動的な操作を行なわなくても、

提示されたものから必要なものを受動的に選択するだけで目的が達成されます。

受動的でかまわないとはいっても、

ユーザが忙しい場合などは、

このようなシステムはわずらわしく感じられることも考えられますが、

ユーザの状況に応じた働きかけのタイミングを考慮したり、

ユーザが働きかけの要/不要を判断しやすいような表現方法をサポートし、

インタラクションが疎な状態でもユーザが気軽に使うことができるような

直感的な操作手法をサポートする予定です。

これまでの計算機では常にユーザが能動的に行動してシステムを操作することが

必要でしたが、テレビのようにユーザが受動的にでも楽しめるようになれば

さらに多くのユーザが広く活用することができるようになると考えられます。

受動的操作の標準となるインタフェース手法の開発が期待されます。

緩やかな情報管理システムの開発

慶應大学の渡邊恵太氏と神原敬介氏も、

ユーザが複雑な操作を行なわなくても

いろいろな情報へアクセスできるようにするための新しいインタフェースを開発しています。

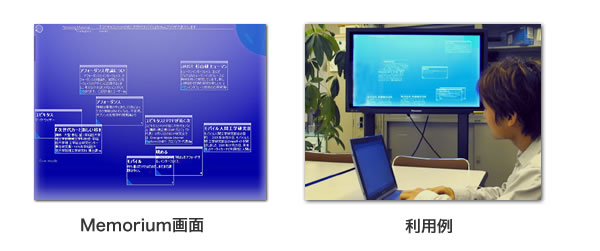

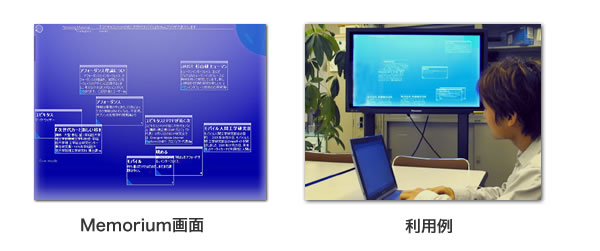

渡邊氏は、

ユーザが能動的に操作を行なわなくても情報にアクセスするための枠組として

「眺めるインタフェース」という考え方を提案し、

この考えを実装した「Memorium」[*6]というシステムを開発しています。

Memoriumの画面上では、

ユーザが興味をもつキーワードとその説明を表現する板が常に浮遊して動いており、

ユーザが眺めることができるようになっています。

そのような矩形が衝突すると、

衝突したふたつのキーワードを使ってGoogle検索が実行され、

その結果が新しいキーワードをもつ板として新たに出現します。

ユーザが何も行なわなくても

このような動作が自動的に実行されるため、

Memorium画面上には次々と新しいキーワードとその説明が出現してユーザの想像力を刺激します。

また、ユーザは新しくキーワードを入力したり浮遊速度を制御したりして

Memoriumの動きを制御することもできるようになっています。

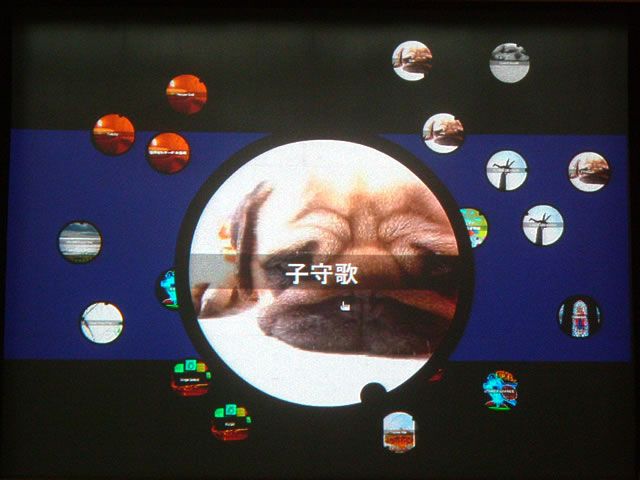

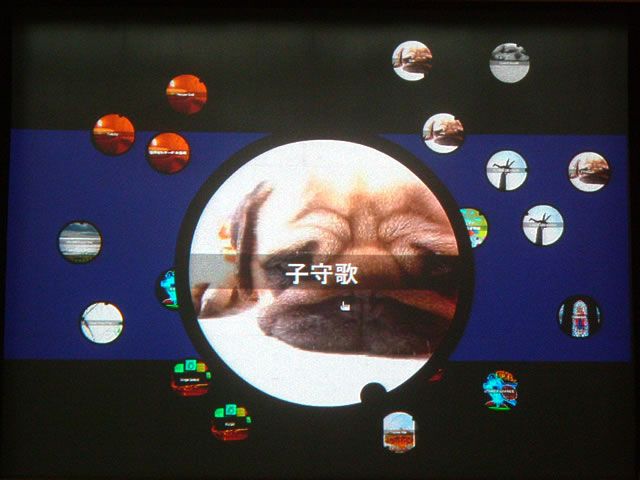

神原氏は、簡単な操作で音楽をザッピング検索することができる

「MeltingSound」というシステムを開発しています。

MeltingSoundの画面上ではいろいろな楽曲が円盤で表現されており、

その上にマウスを移動することによってその楽曲を聞くことができるようになっています。

マウスをいろいろな円盤の上に移動させると、

異なる曲を次々と聞いていくことができるため、

楽曲が大量にある場合でも簡単に好きな曲を選んで聞くことができるようになっています。

従来の情報管理システムでは、キーワードやフォルダなどをユーザが明示的に指定する

ことにより情報を検索したり管理したりするのが普通でしたが、

渡邊氏らのシステムではそのようなきっちりした方法で情報を扱うのではなく、

もっと柔かな方法で情報を検索したり借りしたりしようとしてるということができるでしょう。

Memorium

MeltingSound

本年度の未踏プロジェクトで私が採択したテーマはすべて、

現在のパソコンで広く使われているWIMP(Window, Icon, Menu, Pointing device)ベースの

GUI(Graphical User Interface)手法を越える

新しいインタフェースをめざしたものになっています。

ユビキタス時代に対応した新しいインタフェースの潮流を作るような

成果が出てほしいものだと思います。

- 未踏事業募採択テーマ:

http://www.ipa.go.jp/NBP/15nendo/15mito/

- ToolDevice

http://www-inolab.sys.es.osaka-u.ac.jp/users/ikeda/

- Ubi-Finger

http://mobiquitous.com/~tsuka/ubi-finger.html

- リストブラウザ

http://www.ceres.dti.ne.jp/~goto001n/

- 紙、風

http://www.ki.rim.or.jp/~kami/

- Memorium

http://web.sfc.keio.ac.jp/~t00232kw/contents/memorium2/

Toshiyuki Masui